Essai

Peindre, oublier le dire quotidien, travail se construisant en l’absence des mots.

Aux instants de regard, de recul, à la pause, des formes, des images arrivent neuves surgies de leur errance dans nos siècles …

Esthétique oui mais l’ordre nous accable, ordre ancestral construit, démoli, reconstruit, si bien que l’essentiel reste toujours à dire, à faire.

Perception plus que connaissance les mots ne peuvent suffire. Alors perdre, peindre… Le gouffre de la liberté s’ouvre.

Texte générique pour une exposition.

Les branches de l’hiver m’ont prêté quelques mots. Elles furent alors mes intelligentes complices en jouant devant moi sans être dupes, certaines scènes du théâtre de l’humanité. Je donnais déjà à voir, dans ma peinture, la suite de ces histoires sans parler de leur début, comme si le connaissant je préférais l’ignorer. Elles me l’ont suggéré à leur manière et j’ai fait mien leur discours. Dès lors il convenait que je m’y attarde un peu … Comme une parenthèse dans mon cheminement, voici le regard que j’ai porté sur ce théâtre.

Manière étrange qu’ont les feuilles

de naître au printemps grelottant

et leurs sourires m’épinglant

source l’idée qui me recueille

au bord d’un jardin renaissant.

Couleur des terres retrouvées

rencontres jamais pareilles

un bonheur qui dormait la veille

s’éveille au fond de l’atelier

envol d’un essaim d’abeilles

la plume court sur le papier.

La plume court sur le papier

elle vole mouette heureuse

trace crissante écorcheuse

mouette grise des rochers

sur la feuille devient fugueuse.

Le vent sur le rideau

vient troubler l’atelier.

Braises d’un regard fixe

mystère émergeant

patience, respect calme,

je connais vos défaites.

Vainqueurs souriez

essayez d’écouter la pluie.

A toi ce carré de luzerne

berge du ruisseau qui descend

et ce roncier qui l’enjambant

creuse un tunnel d’ombre profonde

où ne dorment pas les oiseaux.

Ce rouge-queue qui te va bien

sait que la haie lui appartient

entière, aussi bien que l’aurore

lui l’éternel renouvelé.

Hachure des pins sylvestres

dans l’air errant du matin

cheveux noirs d’ardoise brunie

dont quelques-uns devenus blancs

peau halée au soleil d’ici

femme que l’âge rend plus belle.

Ce pays de là-haut

celui des causses blonds

nourrit mon atelier

de grands traits de lumière,

ce qu’il en reste alors

me revient dans les mots

du marché de la nuit.

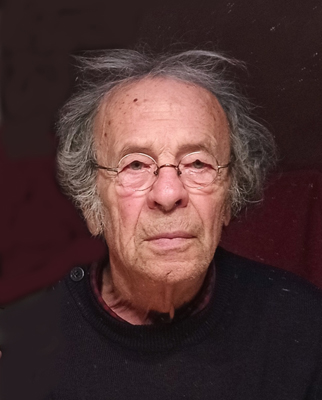

Propos sur le travail de François Triboulet

Plus de cadre,dans son atelier de Vézénobres, l’artiste cherche à capturer le motif. Il y a quelque temps,

avant que la peinture ne sèche, il dessinait le piège, l’endroit où le fleuve apporte à la mer les restes de la

civilisation. Il cernait l’espace de tous les côtés comme pour l’empêcher de fuir.

Aujourd’hui, le piège a disparu. Le regard scrute l’horizon, se déplace à travers le ruissellement de la

lumière, cherche dans l’ombre les formes du désir du peintre, puis revient sur la plage »

Jak Vidal, mars 2000

Passées les fenêtres

C ‘est donc là quelles s ‘ ouvraient . Sur ce vaste sans limite , longue errance avant qu’une rive , d’abord incertaine , ne vienne faire bord. Espace dévasté lente organisation d’une géographie tâtonnante , temps indécidable ( quoique la question d’un avant ou d’un après se soit posée :premier repère , battement , binaire , prémisse d’une musique qui ne vient pas . )

Et peu à peu les traces – toujours déjà présentes mais noyées — se précisent , s’ordonnent : traces faites . Donc quelqu’un ? Qui quelqu’un ? Voies et clôtures : la langue est passée par là . Formes et organisation : des rites s’évoquent , des présences sont suggérées. Mais toujours le détruit trône ; vaste dévasté ; la clôture se précise , s’aiguise, barbelée , elle bascule de ce qui pouvait se voir protecteur en ce qui renferme . Camp , les présences sont des corps ou plutôt non , des cadavres .

Cette lente approche au fil du temps de 1′ oeuvre est celle requise pour passer du premier abord souvent chaud engageant d’un paysage (apparemment) à ce qui le peuple et au delà quand l’accommodation s’est faite , ce supposée paysage disparaît . Reste ce que de l’homme… C’est une forme de trompe l’oeil comme un écho à ce que l’histoire à porté ; point d’arrivée provisoire . Fin des grands récits … Peinture post moderne ? ( Référence à Lyotard ) Il y a certes colère et désillusion et peut être aussi un abord de la question nature/culture. (avec entre autre ce que D.A . F. de Sade a essayé d’en dire )

Jean- Paul Laumier Le 20 juillet 2004

Texte de Françoise Mandot sur le travail récent de François Triboulet

Les chemins de l’hiver. Derniers triptyques de François Triboulet

Sans doute s’est-il passé quelque chose d’irreprésentable. Quelque chose de l’ordre de la mise à mort. Celle de l’Idée qui donnait corps à l’utopie, dans l’énergie de l’espérance et de l’engagement politique. Car ce que nous donnent d’abord à voir les derniers triptyques de François Triboulet, c’est un événement non figuré qu’il n’est possible de représenter que par l’Après, par ce qui subsiste au-delà de l’anéantissement, de la crémation.

François, qui peignait les terres en labour, les champs en fleurs, ce qui était gestation, éclosion vers l’épanouissement, écrit dans un des poèmes du recueil « Avancer l’aube » :

Fini

Finis les champs tranquilles

Je ne peins plus les champs de fleurs

Son œuvre actuelle prend racine dans le désillusionnement, le constat de la perte, de la stérilité.

L’été solaire meurt dans l’hiver. Les blés ont été moissonnés. Le bleu n’existe plus. Les vignes n’impriment plus leur graphisme nerveux sur la terre rousse. Les champs ne sont plus que cendres. Le bois mort est devenu squelette, ossements blanchis calcinés. La pierre à nu fusionnant avec le ciel devient la surface du tableau, le support de l’ossuaire. La terre est espace de crémation lente où les braises s’éteignent en derniers rougeoiements tandis que la fumée envahit la toile, la voilant d’un glacis brumeux peu à peu éparpillé en flocons étranges, comme étoiles lointaines, elles aussi éteintes.

Subsiste l’or du blond, la résistance acharnée de l’or blond, trace de quelle flamme, de quelle brûlure de l’été conjuguée aux morsures gelures de l’hiver.

Jaillissements zébrures verticales obliques griffures grattages graphismes agrippés à l’assaut du support et de la roche. Graminées chorégraphiées dans leur dessèchement, échevelées fragiles mais tenaces. Mémoire de quelle chevelure de quel sacrifice.

Subsiste le rose étonnamment nubile, charnel. La Rose couchée dressé déracinée. Fleur hermaphrodite, bulbe improbable à nu à fleur de roc. Conjuguée seule, proliférante, ou couplée ou en jonchée. Trace de quelque offrande rituelle à la perte ? Persistance de l’espoir en la germination au-delà du désastre ? Ou fleur morte, fossilisée, définitivement vouée à la page d’un herbier fantastique ou à la planche antinaturaliste ?

Ce rose de la corolle indissociable du blanc calciné de la tige, des racines, de l’œuf qui se niche dans le noir basaltique de la pierre, dans sa lumière obscure, émergée d’un fond longuement travaillé. Strates de taches, d’éclaboussures, de fulgurances, d’écorchures. Travail sédimentaire de la pâte, de la peinture sur lequel vient enfin s’inscrire le geste figuratif et métaphorique à la fois.

Par la représentation de ce qui demeure au-delà de la dévastation, l’œuvre actuelle de François Triboulet s’articule à la mise en perspective du temps, de son passage, sa profondeur, dans son attachement au passé perdu. Le sombre triptyque aux ruines -tombeaux éventrés ou vestiges des fondations d’une cité cyclopéenne, rameaux morts, bêtes momifiées, signes métamorphiques, fleur maléfique en érection- sécrète une déjection d’objets venus d’un temps lointain désormais, débris vaguement archéologiques, traces têtues du vieux monde, de la terre mis à sac, dans une organisation fortement architecturée. Réminiscence profondément personnelle des esthétiques baroque et romantique, réconciliées dans un traitement d’ordre classique par qui peint le processus d’extinction et la mémoire, abstraitement figurée dans l’élément central du triptyque, ses plages, ses masses d’ombres et de clarté.

La force picturale et poétique de ce travail noir et pourtant coloré, lumineux, prend racine dans la dé-espérance du peintre et sa colère, son refus de l’oubli, de l’ensevelissement, sa foi en un médium qu’il pratique depuis l’adolescence. L’énergie visionnaire qui investit son œuvre saturnienne, il l’extrait désormais de la rencontre entre son désillusionnement et la surprise toujours renouvelée que réserve au marcheur attentif la terre aimée qu’il ne cesse d’arpenter et qui le nourrit.

Françoise Mandot – novembre 2015

François Triboulet . Au-delà des mers …

On pourrait peut-être voir de tels paysages dans un rêve. Il y a d’abord la couleur transparente, lumineuse et en même temps brouillée, parfois même souillée d’où émanent d’improbables formes, vestiges ou ébauches. Le regard a du mal à se situer : faut-il considérer qu’il s’agit d’un gros plan ? ou d’un plan au contraire très, très général ? En réalité, tout est réuni dans cet espace dont la cohérence ne fait pourtant aucun doute.

De l’eau cours toujours quelque part comme une base mouvante pour un univers bouleversé. Un monde tout cassé en petit morceaux, bout de rails de chemins de fer, reste d’aqueducs, maisons en ruine, minuscules silhouettes humaines à peine discernables. Les verticales peinent à tenir debout : de frêles poteaux, dérisoires porte-drapeaux devant rien ni personne.

Mais parfois la couleur seule reste, modelée sur toute la toile, mate, à peine s’il sourd de loin en loin un peu de lumière, on frise le monochrome, ou l’autisme… Dans quelques toiles seulement à ce jour explosent de somptueuses taches rouges sur une surface qui représente toujours un univers indéterminé dont l’anecdote à été effacée. Indétermination sans doute très volontaire, une manière de dire tout en retenant, d’exposer tout en taisant. Il y a eu longtemps pas tout à fait au centre des toiles un endroit plus sombre, une sorte de crispation douloureuse tenue au secret. On n’en saura pas davantage que cet obscurcissement, cet épaississement de la matière.

Ailleurs on dirait le geste plus large, comme si le nœud se développait en cercle ou en « arène » à dominantes ocres, brunes rouges sensuelles et généreuses qui parlent pourtant de solitude et d’enfermement. Exprimant de l’informe, un univers aride et des lieux en souffrance, la peinture de François Triboulet, de façon incompréhensible, nous livre de la beauté.

Régine Bonnal le 13/01/2004